La mitologia Maya non è soltanto un insieme di leggende tramandate oralmente, ma un vero e proprio sistema cosmogonico, destinato a dare ordine e significato al mondo. In queste narrazioni, raccolte in forma scritta nel Popol Vuh, il "Libro del Popolo", troviamo l’eco di un pensiero complesso che unisce religione, filosofia e storia. Questo testo sacro, redatto dagli eredi dei Maya Quiché nel XVI secolo e sopravvissuto miracolosamente alla distruzione operata dall’Inquisizione spagnola, rappresenta una delle fonti più preziose per comprendere la visione del cosmo e dell’uomo presso una delle civiltà più affascinanti e misteriose del continente americano.

Al cuore del Popol Vuh si colloca il mito della creazione, che narra non solo la nascita del mondo, ma anche il difficile rapporto tra gli dei e l’umanità. È un racconto in cui il sacro si intreccia con la paura, l’aspirazione divina si scontra con i limiti della condizione umana, e la perfezione si rivela impossibile senza compromessi.

Secondo il Popol Vuh, in principio regnavano solo il cielo e il mare. Non vi era luce, non vi erano creature né monti: solo il silenzio degli dei eterni, che nel loro isolamento decisero di creare un mondo vivente. L’universo, nella visione Maya, non è lineare ma ciclico: nasce, si sviluppa, muore e rinasce in un eterno ritorno.

Il nuovo mondo sorse da un rituale cosmico. Gli dei sollevarono la terraferma dal fondo dell’oceano, separando le acque e facendo emergere pianure, colline e montagne. La luce, associata al fuoco sacro, vinse le tenebre. Da quel momento, la terra smise di essere un abisso vuoto e cominciò a respirare.

Dopo aver creato la terra, gli dei le donarono il verde delle foreste e la varietà delle piante. Ma quel giardino era silenzioso, privo di movimento e di canto. Per questo nacquero gli animali, destinati a popolare i boschi, le montagne e i fiumi.

Gli dei concessero loro la voce, sperando che potessero lodarli. Ma gli animali, pur emettendo suoni, non seppero articolare parole né compiere riti di venerazione. Per questo furono condannati a essere prede e servi, sottomessi a esseri futuri più saggi. La punizione sancì la gerarchia cosmica: gli animali, pur necessari, non potevano assolvere al compito più importante, quello di onorare i creatori.

La vera sfida degli dei era la creazione dell’uomo, un essere capace di culto, memoria e gratitudine. Ma il cammino verso questo traguardo fu segnato da errori drammatici.

Il popolo d’argilla fu il primo tentativo. Queste creature potevano parlare, ma erano fragili, inconsistenti e prive di forza. Si sfaldavano sotto la pioggia e tornavano rapidamente a fango. Gli dei le distrussero con un diluvio, segno della loro delusione.

Il popolo di legno costituì il secondo esperimento. Questi uomini erano più resistenti: abitavano case, costruivano comunità e si moltiplicavano. Tuttavia, non possedevano cuore né coscienza. Vivevano senza riconoscenza, dimenticando i loro creatori. Gli dei li punirono con catrame, fuoco e diluvi, finché non furono quasi annientati. Secondo la leggenda, i pochi sopravvissuti si trasformarono in scimmie, residui imperfetti di un’umanità fallita.

Gli uomini di pasta rappresentarono un ulteriore insuccesso. Impastati con farine diverse, incapaci di comprendere il senso degli strumenti e dei doni ricevuti, degenerarono fino a tornare bestie.

Questi tentativi narrano un processo di sperimentazione divina, un apprendimento che riflette la fragilità del progetto cosmico.

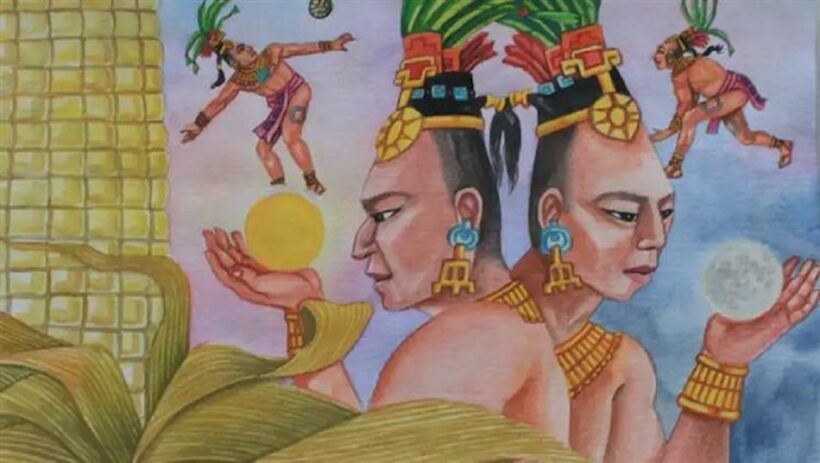

La svolta arrivò quando gli dei scelsero il mais, alimento sacro per eccellenza. Con i chicchi gialli e bianchi prepararono una pasta che modellata divenne carne e sangue. Nacquero così i primi quattro uomini autentici, dotati di forza, bellezza e soprattutto saggezza.

Questi uomini non solo vedevano il mondo, ma penetravano i segreti del tempo e dello spazio. Con il loro sguardo limpido, potevano conoscere l’essenza stessa dell’universo, un potere che li avvicinava troppo alle divinità.

E qui intervenne il timore divino. I creatori, che avevano desiderato esseri intelligenti e devoti, si trovarono di fronte a creature che rischiavano di eguagliarli. Per preservare il proprio dominio, gli dei decisero di limitare la vista degli uomini: offuscarono la loro percezione, ridussero la loro conoscenza al presente e al visibile, condannandoli a una condizione incompleta.

Solo allora vennero create le donne, affinché la nuova umanità potesse riprodursi e iniziare la propria storia terrena.

Il mito del Popol Vuh non è soltanto un racconto cosmogonico: è una riflessione profonda sull’equilibrio tra potere e conoscenza.

Gli dei desideravano esseri capaci di adorazione, ma temevano la possibilità che gli uomini si elevassero al loro livello. La creazione dell’uomo di mais esprime la tensione tra sapere e obbedienza, tra l’anelito umano alla verità e la necessità divina di mantenere il controllo.

In questo mito riconosciamo un archetipo universale: l’uomo, pur dotato di intelligenza e spiritualità, vive con un limite imposto dall’alto. Egli custodisce un ricordo lontano di una visione totale dell’universo, ma è condannato a muoversi nel parziale, nell’imperfetto. È il prezzo da pagare per la sopravvivenza.

Il Popol Vuh non è soltanto il libro sacro dei Maya Quiché, ma un documento unico che ha attraversato secoli di persecuzioni. La sua riscoperta nel XVII secolo da parte del frate domenicano Francisco Ximénez ha permesso di salvare dall’oblio una cosmologia che altrimenti sarebbe stata perduta.

Nella sua struttura riconosciamo l’importanza del mais come alimento e simbolo vitale: non un semplice nutrimento, ma la sostanza stessa dell’uomo. Allo stesso tempo, il testo rivela la profonda ambivalenza della divinità: creatrice e distruttrice, generosa e timorosa.

Oggi il Popol Vuh è considerato un patrimonio dell’umanità, non solo per i popoli discendenti dei Maya, ma per tutti coloro che cercano di comprendere le radici spirituali e culturali del continente americano.

Il mito della creazione del Popol Vuh ci offre uno specchio delle contraddizioni umane: la tensione tra la sete di conoscenza e la necessità di accettare limiti. Gli dei Maya vollero un essere che li onorasse, ma quando l’uomo si rivelò troppo simile a loro, lo colpirono con l’arma più sottile: l’oblio della sua visione originaria.

In questo paradosso sta la modernità del mito: l’uomo porta in sé una nostalgia antica, la memoria di un tempo in cui poteva vedere il cosmo intero. Ma la sua esistenza è fatta di frammenti, di desideri mai appagati, di una continua ricerca di senso.

Il Popol Vuh ci insegna che la conoscenza è insieme dono e minaccia, e che la condizione umana non è mai completa: è il risultato di un compromesso tra aspirazioni divine e timori celesti. Forse, in questa tensione irrisolta, si cela la forza stessa dell’umanità.

0 commenti:

Posta un commento