Nella Londra vittoriana, in un’epoca in cui la spiritualità alternativa e l’occultismo vivevano una fase di straordinaria fioritura, Samuel Liddell MacGregor Mathers si erge come una figura chiave e controversa. Cofondatore della Hermetic Order of the Golden Dawn, una delle società segrete più influenti e misteriose del tardo XIX secolo, Mathers incarnava l’archetipo del mago moderno, profondamente immerso nelle antiche tradizioni esoteriche e dedito a pratiche rituali che ancora oggi affascinano e inquietano.

Mathers, spesso ritratto in abiti ispirati all’antico Egitto, rappresentava non solo un maestro di occultismo, ma anche un simbolo vivente della connessione tra antichi saperi e le correnti esoteriche del suo tempo. I suoi rituali, che fondevano elementi della cabala, dell’alchimia, della magia cerimoniale e delle tradizioni egizie, si svolgevano in ambienti carichi di simbolismo, dove ogni gesto, parola e oggetto aveva un significato profondo e rigorosamente codificato.

Tra i riti più emblematici della Golden Dawn vi era l’invocazione di entità spirituali, la purificazione degli adepti e l’accesso a stati alterati di coscienza, strumenti indispensabili per la crescita iniziatica. Mathers, con la sua figura solenne e i suoi abiti ricchi di simboli – tra cui l’immancabile ankh egizio, emblema di vita e immortalità – dirigeva queste cerimonie con la precisione di un ritualista esperto, convinto che la magia fosse una scienza occulta in grado di trasformare la realtà e l’individuo.

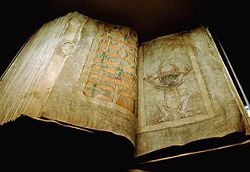

La Golden Dawn, pur avvolta da un’aura di mistero, non era solo un luogo di pratiche magiche, ma un laboratorio intellettuale dove le conoscenze esoteriche venivano studiate, trascritte e reinterpretate. Mathers contribuì in modo determinante a questa opera di sintesi, traducendo antichi testi, elaborando rituali e formando una gerarchia iniziatica che avrebbe influenzato non solo i circoli esoterici successivi, ma anche la cultura popolare, dalla letteratura alla musica.

Il coinvolgimento di Mathers nella Golden Dawn non fu privo di tensioni e scandali. La sua autorità venne contestata più volte, e la società stessa attraversò divisioni interne che ne segnarono il declino. Tuttavia, il suo ruolo di mediatore tra l’antico e il moderno, tra il mondo visibile e quello invisibile, resta indiscusso. Indossando gli abiti egizi durante i rituali, Mathers si identificava con una tradizione millenaria, dando corpo a un’idea di magia che trascendeva il tempo e lo spazio.

Oggi, le immagini e i racconti di quei rituali, con Mathers in primo piano, ci offrono uno sguardo inedito su un’epoca in cui la ricerca del sapere occulto non era mera superstizione, ma un serio impegno intellettuale e spirituale. La sua figura, al confine tra mito e storia, continua a essere un simbolo potente per chi cerca nelle antiche tradizioni risposte alle domande dell’esistenza.