Boleskine House è una dimora di campagna situata nella regione delle Highlands scozzesi, sulla sponda sud-orientale del Loch Ness, nei pressi del villaggio di Foyers. Costruita nel XVIII secolo in stile georgiano, la casa si affaccia su un paesaggio selvaggio e suggestivo, intriso di leggende e atmosfere gotiche. Originariamente parte di una tenuta più ampia, la casa è oggi conosciuta non tanto per la sua architettura quanto per le oscure figure che vi hanno abitato e gli eventi misteriosi che l’hanno circondata.

La tenuta venne edificata intorno al 1760 dal colonnello Archibald Fraser, su un terreno che si dice fosse stato sede, in epoche precedenti, di una chiesa medievale distrutta da un incendio, nella quale morirono diversi fedeli. Secondo la tradizione locale, il sito stesso sarebbe infestato, un dettaglio che contribuirà in modo significativo alla fama sinistra della casa.

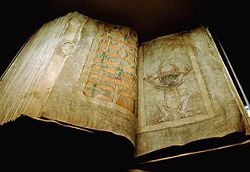

La notorietà della Boleskine House decollò nel 1899, quando venne acquistata da Aleister Crowley, l’occultista britannico più celebre e controverso del XX secolo, fondatore della filosofia esoterica conosciuta come Thelema. Crowley scelse Boleskine come luogo ideale per compiere un complesso rituale tratto dal grimorio The Book of Abramelin, finalizzato all’evocazione e alla sottomissione del proprio “angelo custode” e di una serie di demoni personali. Il rituale richiedeva isolamento totale per mesi, condizioni che la casa remota e isolata offriva.

Tuttavia, Crowley abbandonò il rituale a metà per raggiungere Parigi, lasciando — secondo alcuni — porte spirituali aperte. Poco dopo il suo abbandono, iniziarono a verificarsi eventi inquietanti: il domestico impazzì, il figlio di un vicino morì misteriosamente, e molti abitanti dei villaggi circostanti iniziarono ad attribuire alla casa un’aura maledetta. Per gli studiosi di occultismo, quella fu la prima vera "zona contaminata" della tradizione esoterica moderna.

Negli anni ‘70, la casa tornò alla ribalta mediatica quando fu acquistata dal chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, grande ammiratore di Crowley e collezionista dei suoi scritti. Page la utilizzò raramente, ma affidò la gestione della casa a un amico, Malcolm Dent. Quest’ultimo, inizialmente scettico verso il soprannaturale, dichiarò successivamente di aver vissuto esperienze inspiegabili: suoni notturni, oggetti spostati, presenze invisibili. Sebbene Page fosse restio a parlarne pubblicamente, la sua associazione con la casa contribuì ad alimentarne l’alone mitico.

Negli anni successivi, Boleskine passò di mano più volte. Il suo stato si deteriorò progressivamente, culminando in due devastanti incendi: uno nel 2015 e un secondo nel 2019, che distrussero gran parte della struttura interna e della copertura. Le autorità sospettarono cause dolose, ma non furono mai presentati responsabili.

Nel 2019 fu fondata la Boleskine House Foundation, un’organizzazione no profit che acquistò la proprietà con l’intento di restaurarla e aprirla al pubblico, non come santuario occulto ma come sito storico e culturale. L’obiettivo della fondazione è duplice: conservare l'eredità architettonica della casa e promuovere una narrazione equilibrata sulla sua storia, separando i fatti documentati dalle leggende.

Oggi Boleskine House è ancora in fase di restauro. I lavori, sostenuti da donazioni e da un crescente interesse internazionale, mirano a ricostruire fedelmente la struttura originale e ad allestire spazi espositivi. Alcuni critici temono che la casa venga trasformata in un luogo di “turismo oscuro”, ma i responsabili del progetto assicurano che l’accento sarà posto su storia, architettura e contesto culturale, non sull’esoterismo sensazionalista.

Boleskine House continua ad attrarre curiosi, studiosi e appassionati del mistero. Rimane uno dei luoghi più enigmatici della Scozia, sospeso tra leggenda e realtà, e custode di un passato che ancora oggi divide: fu davvero una porta sull’ignoto? O solo una casa troppo isolata in cui le ombre della mente hanno preso il sopravvento?