Nel 1835, i lettori americani furono testimoni di una delle più incredibili bufale giornalistiche della storia: bisonti che vagavano liberamente sulla Luna. Questo episodio, oggi ricordato come il “Great Moon Hoax”, non è solo un curioso aneddoto: è un esempio lampante di come giornalismo sensazionalistico, fantasia e mancanza di verifica delle fonti possano creare una realtà percepita dai lettori come assolutamente plausibile. La vicenda, seppur lontana quasi due secoli, anticipa dinamiche che oggi associamo alle fake news digitali, mostrando come la manipolazione dell’informazione non sia un fenomeno esclusivamente contemporaneo.

Nel settembre del 1835, il New York Sun, quotidiano noto per le sue notizie scandalistiche e sensazionaliste, pubblicò una serie di articoli intitolata “La Vita sulla Luna”. Il responsabile della pubblicazione, Richard Adams Locke, sosteneva di avere accesso a osservazioni astronomiche incredibili, grazie a un telescopio straordinariamente potente. Secondo Locke, la Luna ospitava catene montuose, corsi d’acqua, vegetazione e, soprattutto, animali terrestri come i bisonti. La storia venne presentata con una precisione tale da sembrare scientifica, con dettagli di morfologia, comportamento e persino di abitudini sociali dei presunti abitanti lunari.

La narrazione catturò immediatamente l’immaginazione del pubblico. L’America degli anni ’30 del XIX secolo stava vivendo un periodo di rapida alfabetizzazione e crescita dei quotidiani. Il pubblico era curioso di scienza, ma le conoscenze astronomiche erano ancora appannaggio di pochi esperti. I giornali come il Sun diventavano quindi mediatori essenziali tra scoperta scientifica e immaginazione collettiva. In questo contesto, la storia dei bisonti lunari non solo appariva plausibile, ma alimentava la fascinazione per il progresso scientifico e per mondi lontani e inesplorati.

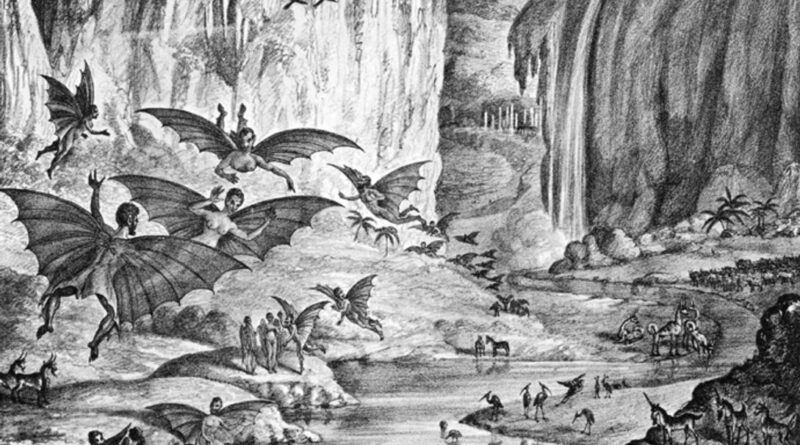

Gli articoli includevano descrizioni dettagliate di creature lunari che correvano attraverso pianure, pascolavano vicino a fiumi cristallini e interagivano in modi simili a quelli degli animali terrestri. Locke aggiungeva riferimenti a scienziati europei e a presunti esperimenti telescopici per rafforzare la veridicità della narrazione. Il risultato fu immediato: il New York Sun registrò un incremento vertiginoso delle vendite e altri giornali iniziarono a riprendere la storia, amplificandone l’effetto e diffondendo l’inganno su scala nazionale.

Oggi, analizzando gli archivi, emerge che Locke non aveva intenzione di danneggiare nessuno: la sua era una satira scientifica, un esperimento sociale e un commento ironico sul sensazionalismo della stampa. Tuttavia, la reazione del pubblico dimostrò quanto fosse fragile il confine tra realtà percepita e finzione giornalistica. Molti lettori accettarono come verità assoluta la presenza di bisonti e altri animali sulla Luna, illustrando un fenomeno ancora attuale: la propensione delle persone a credere a informazioni coerenti con la loro curiosità e desiderio di meraviglia, anche in assenza di prove concrete.

La vicenda del “Great Moon Hoax” offre oggi numerosi spunti di riflessione per il giornalismo contemporaneo. La storia mette in evidenza la responsabilità dei media nella diffusione delle notizie, la necessità di verifica delle fonti e il ruolo cruciale del lettore critico. Le parole chiave “bufala giornalistica”, “fake news storiche”, “bisonti sulla Luna”, “New York Sun” e “Richard Adams Locke” non sono solo strumenti SEO: raccontano una storia di potere mediatico, ingegno narrativo e vulnerabilità del pubblico, temi che risuonano con forza anche nell’era digitale.

Dal punto di vista scientifico, l’episodio riflette il limite delle conoscenze dell’epoca e la fiducia cieca nel progresso tecnologico. La Luna, a inizio Ottocento, era ancora avvolta da mistero: telescopi rudimentali e teorie speculative alimentavano l’immaginazione. Locke sfruttò abilmente questo scenario, utilizzando termini scientifici, citazioni fittizie e dettagli osservativi che conferivano credibilità alla sua invenzione. La capacità del giornalista di costruire una narrazione così convincente testimonia quanto la manipolazione della realtà possa essere sottile e potente, soprattutto quando si appella alla curiosità e all’autorità apparente della scienza.

È interessante notare come il fenomeno della bufala lunare abbia avuto conseguenze culturali durature. Oltre a consolidare la fama del New York Sun, l’episodio ispirò autori, artisti e divulgatori scientifici a esplorare temi fantastici e a combinare immaginazione e osservazione scientifica. Alcuni storici del giornalismo sostengono che il “Great Moon Hoax” abbia contribuito a definire le regole implicite della comunicazione di massa: un equilibrio fragile tra verosimiglianza e intrattenimento, tra informazione e spettacolo.

La vicenda dei bisonti lunari evidenzia anche la resilienza della memoria collettiva: per anni, lettori e cronisti continuarono a discutere la plausibilità della notizia, alimentando miti e leggende intorno al nostro satellite naturale. Oggi, quando parliamo di fake news e disinformazione online, possiamo tracciare un parallelo sorprendente: la psicologia della credulità, l’importanza delle fonti autorevoli e l’impatto della narrazione sensazionalistica rimangono invariati, pur cambiando il mezzo di diffusione.

Il caso storico insegna inoltre una lezione fondamentale sull’educazione scientifica e mediatica. La comprensione dei metodi di osservazione, il pensiero critico e la capacità di interrogare le fonti sono strumenti essenziali per resistere alla manipolazione dell’informazione. In un mondo digitale in cui le notizie viaggiano alla velocità della luce, la storia dei bisonti sulla Luna ci ricorda che l’inganno può assumere forme molto sofisticate, sfruttando il desiderio umano di meraviglia e stupore.

La leggenda dei bisonti lunari non è solo una curiosità storica: è un monito per giornalisti, scienziati e lettori. Essa illumina la complessa interazione tra fantasia e realtà, tra stampa e pubblico, mostrando come la narrativa possa plasmare percezioni e credenze. Anche se i bisonti non hanno mai calpestato la superficie lunare, la loro corsa immaginaria rimane una testimonianza indelebile del potere della parola scritta e della responsabilità che ne deriva.

La storia del New York Sun ci invita a riflettere su quanto la credulità e il fascino per l’incredibile possano influenzare la nostra percezione della realtà. Essa anticipa, con sorprendente precisione, le sfide del giornalismo contemporaneo, sottolineando la necessità di equilibrio tra spettacolo, accuratezza e verifica dei fatti. In un’epoca dominata dall’informazione digitale, ricordare i bisonti lunari significa riaffermare il valore della prudenza, del rigore scientifico e della responsabilità editoriale, principi che rimangono essenziali per garantire un’informazione affidabile e critica.